L’attacco di panico è un evento nel quale una persona percepisce l’improvviso insorgere di una sensazione di intensa apprensione e angoscia, che esita in una condizione di paura e terrore, talvolta come se dovesse incombere una catastrofe o la morte. Tutto ciò senza preavviso e con l’impressione di non poter fare nulla per arginare la situazione, nel caso dell’attacco di panico inaspettato; mentre in altri casi, l’attacco di panico è quasi sempre causato da una situazione specifica oppure favorito dall’esposizione ad alcune situazioni ( parlare in pubblico, andare in aereo, guidare in autostrada, salire le scale, sottoporsi a risonanza magnetica chiusa ecc.).

Nel corso dell’attacco di panico si manifestano una serie di sintomi: palpitazioni, tachicardia, difficoltà nella respirazione ( sensazione di soffocamento ), sudorazione, disturbi gastrointestinali, tremore e formicolii diffusi.

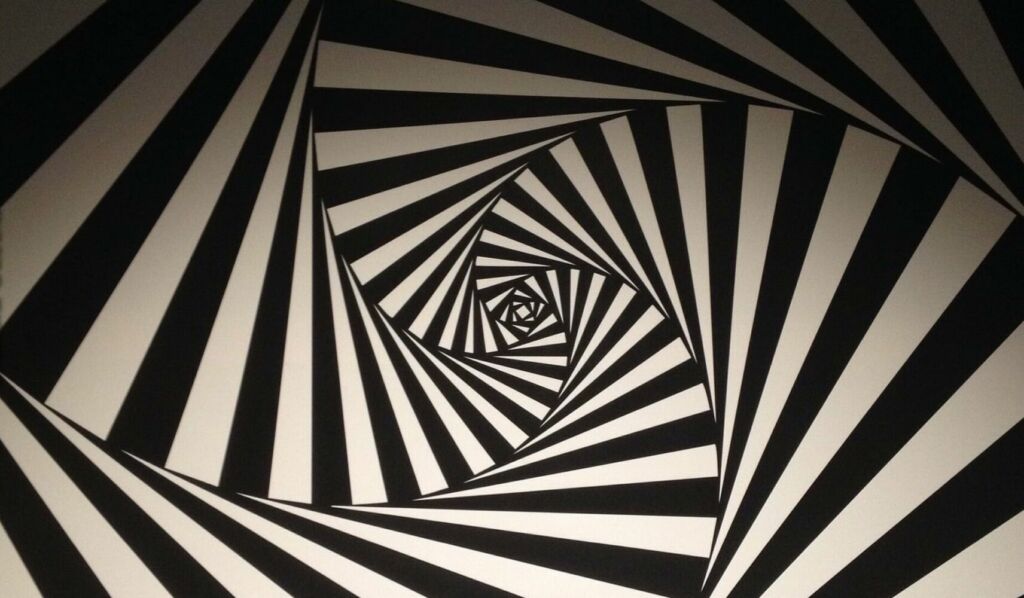

La sintomatologia, anche se all’inizio si esprime soprattutto nel corpo, quasi sempre esita in una successione di paure: paura di perdere il controllo o di impazzire, paura di morire, sensazioni di essere fuori dalla realtà e di essere staccati da sé stessi.

La prevalenza delle manifestazioni neurovegetative durante l’attacco di panico, che evidenziano l’azione di fattori neurofisiologici nell’organismo delle persone che ne sono colpite, fornisce una spiegazione dei fenomeni psicofisici che avvengono nel corso dell’attacco, ma non individua la causa.

Spesso la discussione riguardo agli attacchi di panico verte intorno alla questione se tali attacchi dipendano da motivazioni psicologiche oppure se si tratti di fenomeni connessi a disregolazioni puramente neurobiologiche. A tale proposito è opportuno sottolineare che ogni evento che interessa il vissuto di un essere umano è caratterizzato dal funzionamento del substrato fisiologico del quale egli è dotato, compreso ovviamente il funzionamento del cervello. Quindi anche tutto ciò che ha a che vedere con i pensieri, i ricordi, i sentimenti e le emozioni, interessando principalmente le funzioni del cervello, è costituito da un insieme di fattori neurofisiologici; di conseguenza, certamente molte crisi di panico hanno origine da fattori di natura psicologica.

A questo proposito vediamo di aggiungere alcune considerazioni.

Proviamo ad evidenziare i diversi modi di manifestarsi dell’angoscia: le diverse forme in cui essa si presenta si ritiene che siano connesse alle varie connotazioni di significato che l’angoscia assume, dal punto di vista della clinica psicodinamica.

Quando l’angoscia è avvertita psichicamente, costituisce un primo livello di intensità dell’ansia.

Quando la manifestazione dei sintomi corporei è prevalente, l’ansia è motivata dalla propria condizione somatica e il terrore diventa angoscia somatica incontrollata che sfocia nello stato di panico (

attacchi di panico).

Il DSM-V classifica tali manifestazioni principalmente nei “Disturbi d’ansia”, ma occorre precisare che l’angoscia può presentarsi in qualunque altro quadro morboso; per tale motivo si ritiene opportuno approfondire lo studio degli aspetti patologici e delle funzioni regolative che governano i meccanismi neuropsicologici dell’ansia.

Secondo i teorici della ‘regolazione e autoregolazione degli affetti’ chi ha scarsa capacità di identificare ciò che sente, soffre di un mancato passaggio delle emozioni da un livello preconcettuale ad uno concettuale di organizzazione delle rappresentazioni mentali; non riesce a modulare l’ansia con le fantasie diurne, con il gioco e con i sogni, e ha risposte abnormi a livello dei correlati fisiologici delle emozioni, il sistema nervoso autonomo (SNA) e il sistema neuro-immuno endocrino.

Il “sistema della paura”, così come viene definito dalle neuroscienze ( J. LeDoux, 2002; M. Solms, O. Turnbull, 2004 ), dispone di vie nervose che conducono direttamente dalla percezione del pericolo da parte del soggetto, all’amigdala (una regione del cervello che governa le reazioni alla paura sia istintiva che appresa), determinando una reazione immediata primitiva che è la tipica risposta alla paura ‘attacco-fuga’. L’amigdala riceve sia informazioni dirette che riguardano le risposte inconsce alla paura, sia informazioni indirette che dipendono dall’analisi razionale consapevole di ciò che ha provocato l’emozione della paura, tramite le connessioni con la corteccia prefrontale.

Negli attacchi di panico prevale la reazione immediata alla paura, per cui l’amigdala sollecita le risposte inconsce alle situazioni percepite come pericolo, modulando le componenti somatiche e viscerali delle emozioni, per esempio variando la frequenza cardiaca e respiratoria, la dilatazione delle pupille ecc. bypassando il contributo della corteccia frontale che permetterebbe di regolare la risposta emotiva e di frenare le reazioni istintive. La via talamo – corteccia – amigdala, infatti è quella riflessiva caratterizzata da autoconsapevolezza, dalla coscienza di provare paura e dalla capacità di attribuire un significato a talereazione emotiva.

Nel caso in cui questi

attacchi di panico diventano ricorrenti, è opportuno potenziare le capacità di regolare le reazioni emotive attraverso un lavoro psicologico con le seguenti finalità: l’individuazione di eventuali memorie traumatiche inconsce che hanno fissato la reazione di panico, l’ideazione di strategie cognitive atte a organizzare risposte razionali che pongano un freno alle risposte automatiche, incrementare la consapevolezza e la capacità riflessiva allo scopo di individuare i pensieri e le situazioni che favoriscono o sono connesse all’attacco di panico. Per queste complesse elaborazioni si rende indispensabile rivolgersi all’aiuto dello psicologo .